Продолжаем подводить итоги нелегкого 2020 года с бумажными анонсами, и на этот раз поговорим о процессорах для ноутбуков и ультрабуков. Если вам интересны десктопные процессоры, то по ним есть аналогичные итоги. По видеокартам — тоже.

Intel Tiger Lake — вот так бы пару лет назад

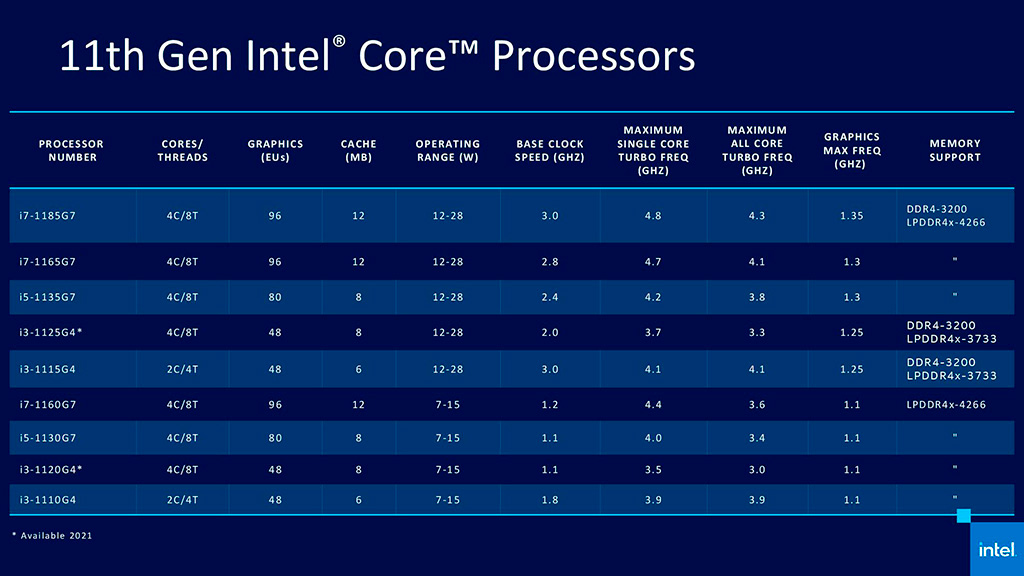

Увы — все еще 4 ядра это максимум.

Intel застряла на четыре года на 14 нм не просто так: компании несколько лет не удавалось отладить более новый 10 нм техпроцесс. Первый блин вышел настолько комом, что на последних презентациях представители Intel стараются вообще о нем не упоминать. Посудите сами: в линейке Cannon Lake был один-единственный Core i3-8121U с 2 ядрами и 4 потоками, частотой до 3 ГГц и с деактивированным графическим ядром. По сути это была почти что отбраковка раннего 10 нм техпроцесса, и ставился этот процессор в 2018 году лишь в пару ноутбуков, где, разумеется, рекордов производительности не показывал, да и автономность из-за отсутствия интегрированной графики страдала.

Поэтому не удивительно, что Intel решила забыть об этом процессоре, и первой серьезной линейкой на новом 10 нм техпроцессе стала Ice Lake, представители которой вышли в третьем квартале 2019 года. Эти процессоры были уже гораздо интереснее, хотя и у них проблем хватало, в частности — реальная производительность слабо отличалась от предыдущих решений на 14 нм архитектуре Skylake.

Зато интегрированная графика стала ощутимо быстрее: если предыдущая UHD 620 позволяла поиграть разве что в CS: GO и Dota 2 на низких настройках графики, то новые Iris Plus оказывались способны выдать консольные 30 fps в том же Borderlands 3, пусть и на низких настройках графики в HD, что для iGPU можно назвать отличным результатом.

И только с третьего раза, в сентябре 2020 года, Intel выпускает действительно годные 10 нм процессоры. Они относятся к линейке Tiger Lake и в них наконец-то поправлены все детские болезни: частоты могут достигать внушительных 4.8 ГГц, есть хороший прирост производительности относительно Skylake (порядка 10-15%), а интегрированная графика Intel Xe настолько крута, что способна тянуть Doom Eternal в FHD!

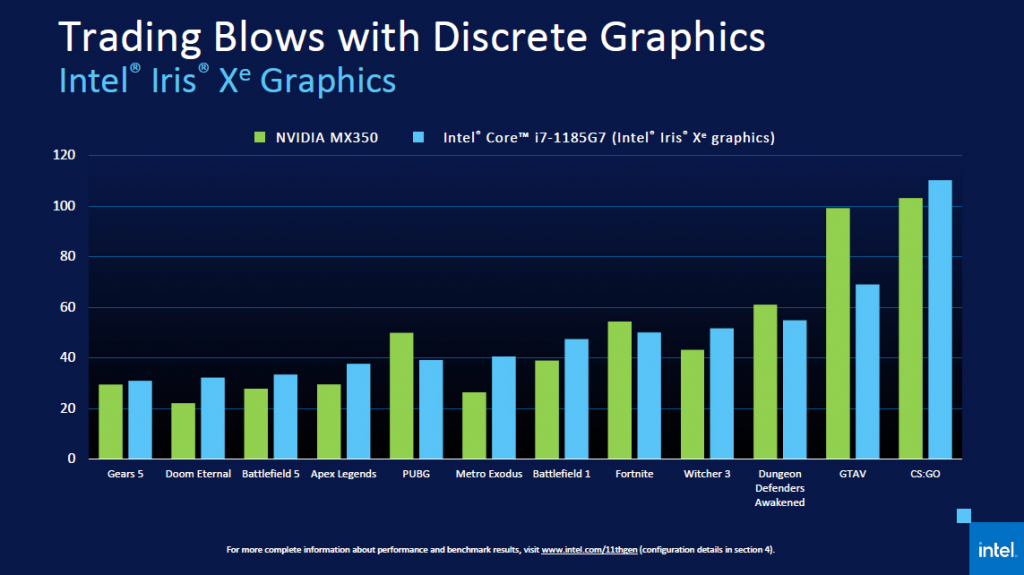

Новые iGPU у Intel получились действительно классными — достают до базовой мобильной графики Nvidia.

Других мажорных изменений тоже хватает: так, это первые пользовательские процессоры Intel, умеющие работать с PCIe 4.0. К тому же можно отметить увеличившийся с 8 до 12 МБ кэш третьего уровня, а также поддержку Thunderbolt 4. В общем, CPU вышли действительно годными, и Intel смогла ощутимо уменьшить отставание от AMD хотя бы в мобильном сегменте.

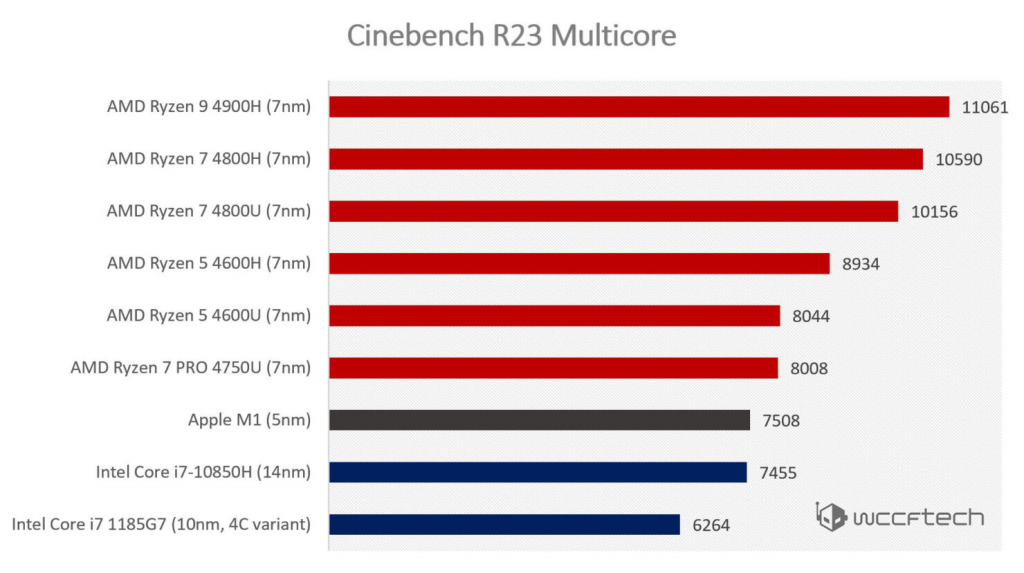

Единственное, что печалит в новых процессорах — это количество ядер. Так, даже топовый Core i7-1185G7 обладает лишь 4 ядрами и 8 потоками. Да, с учетом того, что они способны разгоняться выше 4 ГГц (пусть и ненадолго), одноядерная производительность получается отличная, и временами даже лучше, чем у десктопных Core i7 и Core i9. Но вот многоядерная производительность по меркам 2020 года максимум хорошая: до уровня мобильного 6-ядерного Ryzen 5 4500U топовые Tiger Lake достают, но вот 8-ядерные Ryzen 7 4700U и 4800U оказываются вне конкуренции.

Зато по производительности iGPU Intel все же смогла догнать AMD: так, топовая Intel Xe с 96 вычислительными блоками вполне способна конкурировать с аналогичной топовой Vega 8 в Ryzen 4000U (не путать с Vega 8 в предыдущих поколениях, это разная графика). Да, временами сказывается отсутствие оптимизации игр под новую графическую архитектуру Intel, но в общем и целом AMD больше не является единоличным лидером в ультрабучной графике.

В итоге линейку Tiger Lake можно назвать как минимум интересной: отличная одноядерная производительность, хорошая многоядерная, классная интегрированная графика и много новых фич. Так что не может не радовать, что «пинок» AMD все же дошел до инженеров Intel, и они наконец-то «зачесались» и выдали годный продукт, который можно рекомендовать к покупке.

Intel Comet Lake-H — обновление без обновления

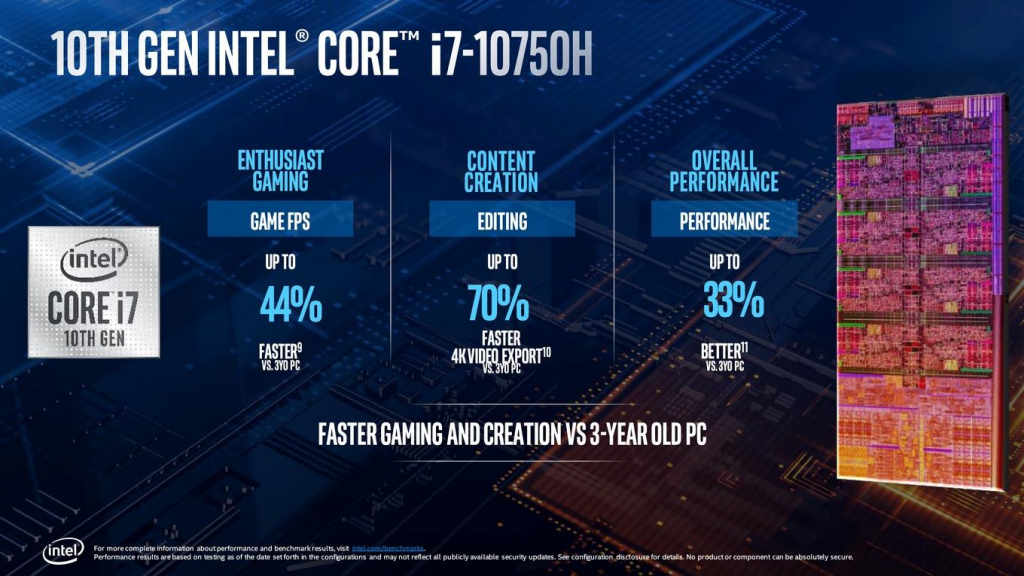

Да, новые Intel Core 10-ого поколения хороши — если сравнивать их с 3-летними ПК, которые были максимум 4-ядерными. С предыдущим поколением сравнений почти нет — и ниже станет понятно, почему.

Если за отличные ультрабучные Tiger Lake компанию Intel можно только похвалить, то вот в процессорах для производительных ноутбуков она творит лютую дичь. Увы, никакими 10 нм тут даже не пахнет — компания продолжает продавать решения на 14 нм техпроцессе, и реальных изменений между Coffee Lake (8-ое/9-ое поколение) и Comet Lake (10-ое поколение) в мобильном сегменте местами просто нет. Вообще нет — компания просто продолжает заниматься переименованием.

Так, возьмем топовую линейку Core i9. Начиная с 9-ого поколения процессоры здесь имеют по 8 ядер и 16 потоков. Единственное изменение за поколение — это рост частоты, с 5 ГГц до 5.3 ГГц. Это должно было дать порядка 10% производительности, но на самом деле прирост... около 0%. Почему? Все просто: это в десктопном сегменте тепловыделение CPU не играет существенной роли, и с ним можно мухлевать, заставляя процессор с теплопакетом в 95 Вт потреблять больше 200 Вт. В мобильном сегменте процессоры строго зажаты в свои теплопакеты, ибо системы охлаждения ноутбуков имеют крайне ограниченные возможности.

В итоге что решения Coffee Lake-H, что Comet Lake-H — все они имеют одинаковые теплопакеты в 35-45 Вт. И «влезают» в него 8-ядерные решения под нагрузкой лишь на частотах на уровне 3 ГГц. В результате указанные максимальные частоты в 4, 5 или даже 5.3 ГГц — это сугубо маркетинг: да, чисто в теории в одноядерной нагрузке они должны получиться, но на практике вся нагрузка давно многопоточная, и из-за низких теплопакетов мобильные процессоры останавливаются в гигагерце, а то и двух от нее.

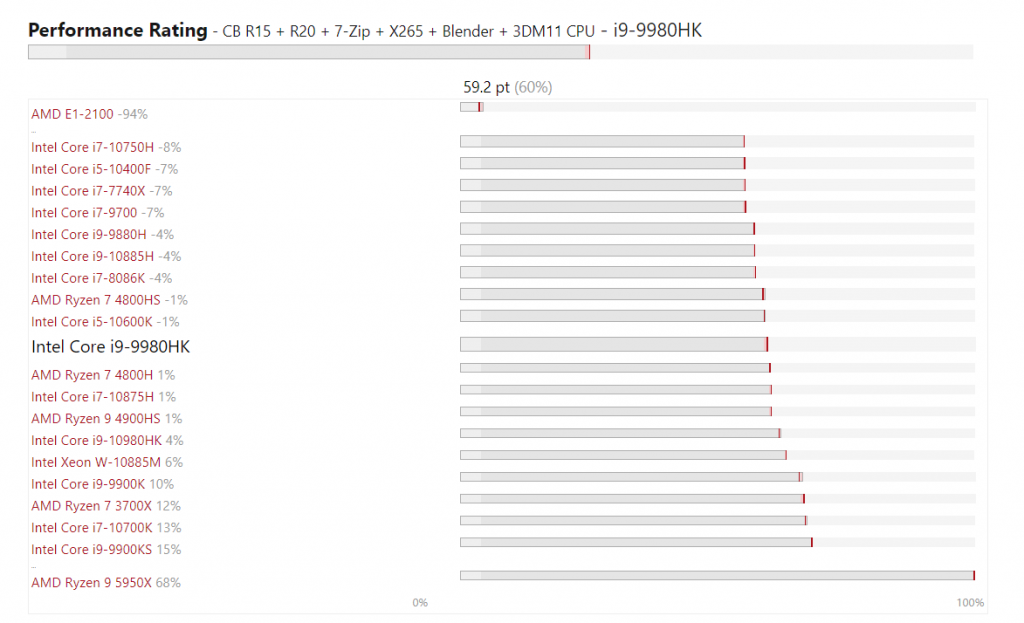

Так что под нагрузкой разницы между «старым» Core i9-9980HK и «новым» Core i9-10980HK нет. К слову, буква K означает, что их можно разогнать — и в данном случае у меня это вызывает изумление: о каком разгоне вообще может идти речь, если процессор даже до границ официальных частот не добирается?! Короче говоря, маркетологи Intel здесь поработали на славу.

Ожидаемо: разница между большинством 8-ядерных Core i7 и Core i9 последних двух поколений лежит в районе погрешности.

Ладно, но может в линейках младше изменений больше? Вообще говоря да: если в 8-ом и 9-ом поколениях Core i7 имели по 6 ядер, то в 10-ом поколении есть как 6-ядерные, так и 8-ядерные модели. И это тоже забавно: думаю, вам уже понятно, что реальной разницы между 6-ядерными представителями Coffee Lake и Comet Lake нет. Более того, на деле 8-ядерные Core i7 показывают тот же уровень производительности, что и 8-ядерные Core i9! Ибо проблема все та же — относительно небольшой теплопакет в 45 Вт, куда решения с 8 ядрами «влезают» лишь на достаточно низких частотах, которые без проблем доступны и для Core i7. Так что по сути это делает всю линейку мобильных Core i9 просто лишней, и переплачивать за ее представителей точно не стоит.

И, пожалуй, единственная линейка, где есть хоть какая-то ощутимая прибавка в производительности при переходе от 9-ого к 10-ому поколению — это Core i5. Все дело в том, что в случае с 4-ядерными решениями теплопакета в 45 Вт уже хватает, чтобы видеть частоты в районе 4.5 ГГц хотя бы в играх и в нетребовательных рабочих задачах. Так что если тот же Core i5-9400H мог работать только на 4.1 ГГц на все ядра, то обновленный Core i5-10400H — уже на 4.4 ГГц. Да, прирост оказывается в районе 6-7%, что сложно назвать большой цифрой, но он хотя бы есть, в отличие от Core i7 и Core i9.

В итоге если 10-ое поколение CPU Intel в десктопах хоть как-то можно оправдать тем, что там решения всех линеек получили больше ядер или потоков за ту же цену, что сделало, например, Core i3 и Core i5 выгодными для покупки, то вот в мобильном сегменте все усилия инженеров компании явно пошли на Tiger Lake, и линейка Comet Lake-H по сути делалась по принципу «берем аналог Coffee Lake-H и прибавляем пару сотен мегагерц частоты», что с учетом 14 нм техпроцесса и небольшого теплопакета не сработало.

AMD Ryzen 4000H — вот что 7 нм животворящие делают!

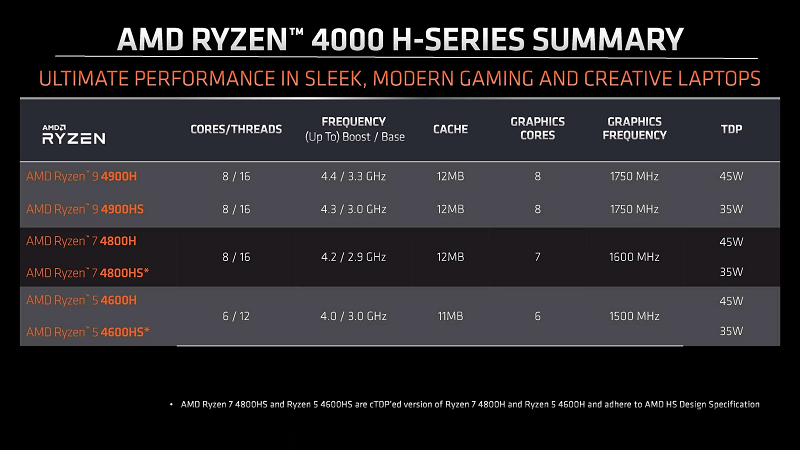

Пока Intel продолжает баловаться с переименованием старых процессоров и маркетинговым увеличением частот, AMD зря время не теряла и выпустила 7 нм мобильные процессоры на уже «старой» архитектуре Zen 2. В общем и целом, «ядерные» формулы для старших CPU компания скопировала у Intel: Ryzen 7 и 9 имеют по 8 ядер и 16 потоков, различия только в частотах и iGPU. А вот более простые линейки быстрее: так, Ryzen 5 имеют по 6 ядер и 12 потоков, когда у Core i5 лишь 4 ядра и 8 потоков.

При этом высокими частотами эти процессоры похвастаться не могут: в большинстве своем они колеблются около 4 ГГц, что можно назвать типичным уровнем для решений на архитектуре Zen 2, которая не может похвастаться высокочастотными CPU. Разумеется, Ryzen 4000H теплопакетов в 35-45 Вт также не хватает, и реальные частоты под нагрузкой опускаются ближе к 3-3.5 ГГц.

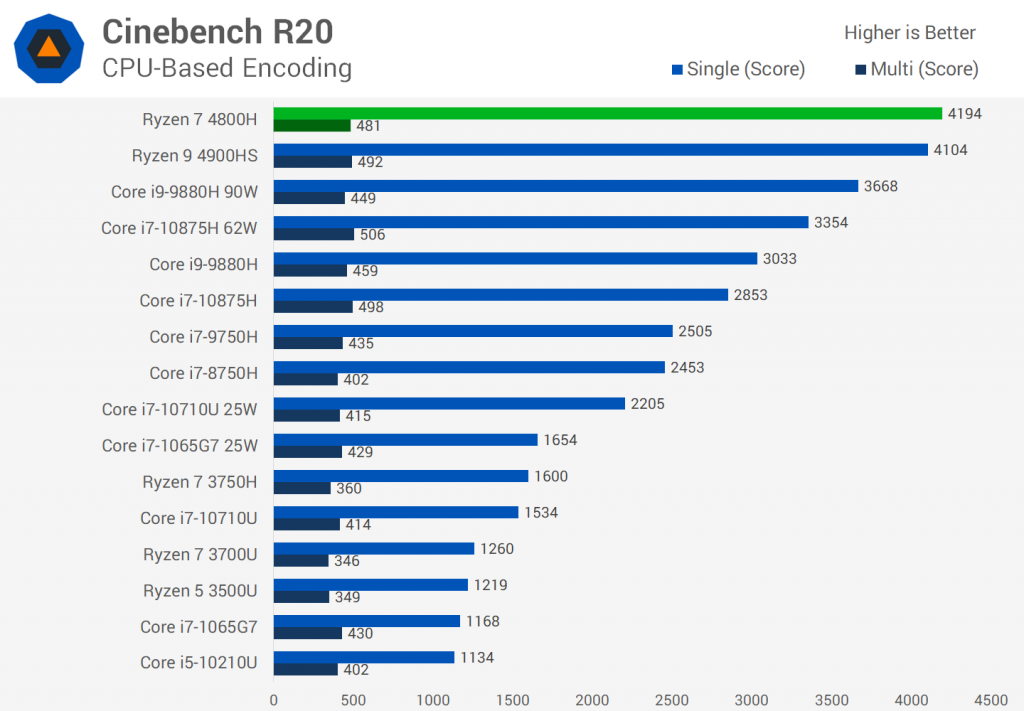

Окей, а что с производительностью? Кто же быстрее, 4-ое поколение процессоров Intel на 14 нм или первое поколение процессоров AMD на 7 нм? Ответ, я думаю, ожидаем: решения от «красных» оказываются на 15-25% быстрее аналогичных по числу ядер решений «синих». И все же, почему так происходит, ведь в десктопном сегменте такого явного отставания Comet Lake от Ryzen 3000 на Zen 2 нет?

Новые Ryzen временами выдают умопомрачительную производительность — даже Core i9 с удвоенным (!!) теплопакетом оказываются хуже.

Все просто: в десктопах Intel берет частотой и нарушением собственных теплопакетов — так, тот же 8-ядерный Core i9-9900KS способен работать аж на 5 ГГц по всем ядрам (потребляя при этом под 250 Вт временами). При этом для лучших представителей Ryzen 3000 частота 4.3-4.4 ГГц — это предел. Вот и получается, что превосходство архитектуры Zen 2 над Skylake нивелируется более высокими частотами последней.

А в мобильном сегменте, где большинство процессоров зажаты в достаточно небольшие теплопакеты, такой «мухлеж» со стороны Intel не проходит — частоты ее ноутбучных процессоров оказываются на уровне Ryzen 4000H, и в итоге из-за более продвинутой архитектуры Zen 2 у последних они и оказываются ощутимо быстрее в рабочих задачах.

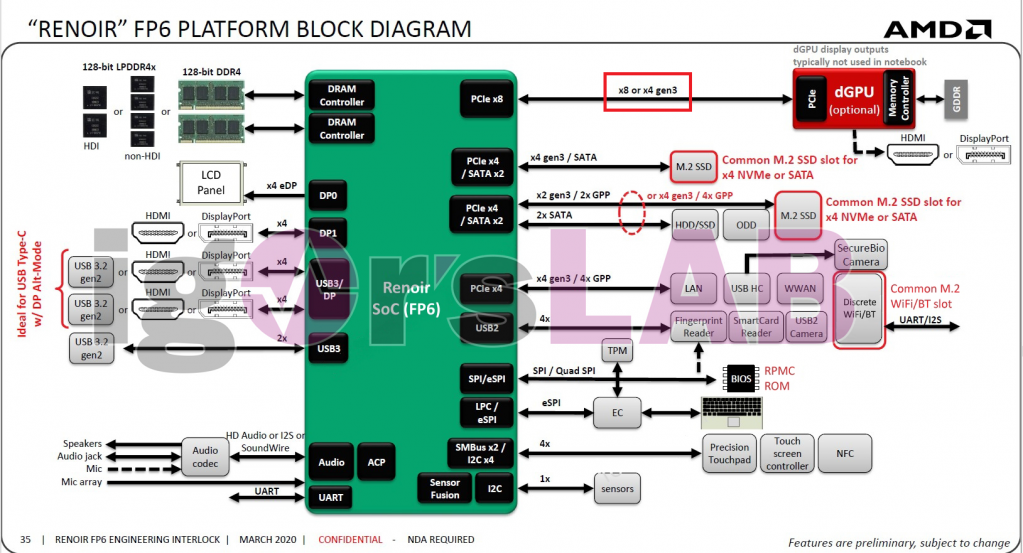

Что касается игрового применения, то тут ситуация интереснее. С одной стороны, если мы берем дискретную графику начального или среднего уровня, от GTX 1650 до RTX 2060, то разницы между Ryzen 4000H и Intel Core 10-ого поколения нет, и это вполне очевидно — в этих линейках находятся мощные многоядерные CPU, так что упор всегда будет в GPU. Но вот ноутбуков с RTX 2070 и Ryzen 4000H на рынке уже очень мало, а с RTX 2080 вообще нет. Почему?

Все дело в том, что в архитектуре Zen 2 есть серьезный минус: на подключение любых видеокарт отводится 16 линий PCIe. В случае с десктопными CPU это не проблема — такое количество линий используют все быстрые видеокарты. Но вот в случае с мобильными процессорами или APU есть еще встроенная в них интегрированная графика, которая и «отъедает» себе 8 линий. Как итог — для подключения дискретной графики у Ryzen 4000H остается только 8 линий PCIe 3.0.

Увы, но у Ryzen 4000 для дискретной графики остается максимум 8 линий PCIe 3.0.

Ну и что, скажете вы, тесты показывают, что падение производительности из-за этого будет всего несколько процентов. Да, если вы подключите монитор к дискретной графике. Но в случае с большинством ноутбуков картинку выводить может только iGPU, то есть по шине PCIe передаются не только данные от CPU к GPU и наоборот, но и изображение. И в таком случае 8 линий оказывается уже маловато, из-за чего видеокарты уровня RTX 2070 и выше могут не работать на полную мощность, поэтому ноутбуков с ними на Ryzen на рынке практически нет.

В итоге, если вы хотите себе топовый игровой ноутбук, то у вас просто нет выбора — только брать связку Intel+Nvidia. Аналогично, если вам нужна рабочая станция с упором в производительность CPU — имеет смысл присмотреться к решениям на топовых Ryzen. Ну а среднеуровневые игровые лэптопы имеет смысл выбирать по цене, так как здесь на первое место выступает уже производительность графики, а не процессора.

AMD Ryzen 4000U — и зачем эти Tiger Lake нужны?

Разумеется, вместе с Ryzen 4000H для производительных лэптопов компания AMD выпустила Ryzen 4000U для ультрабуков. Причем, в отличие от Intel, стесняться не стала: топовым представителем новой линейки стал аж 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 4800U, способный разгоняться до 4.2 ГГц и работать в теплопакете всего 15 Вт.

Казалось бы, на что AMD надеялась, если такому процессору и 45 Вт мало? Однако нужно понимать, что связь частоты и тепловыделения далеко не линейна: в итоге если аналогичный по ядрам 45-ваттный Ryzen 7 4800H способен работать под нагрузкой при 3-3.5 ГГц, то 15-ваттный Ryzen 7 4800U отстает не очень сильно, радуя 2-2.5 ГГц. Разумеется, тут нужно еще сказать спасибо энергоэффективному 7 нм техпроцессу — на 14 нм такой процессор в лучшем случае выдавал бы совсем грустную частоту около 1-1.5 ГГц в тяжелых вычислительных задачах.

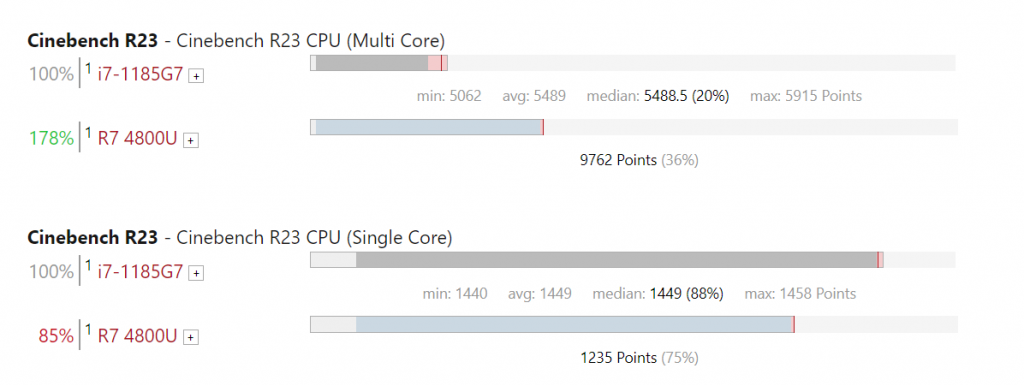

Как итог, сей топовый низковольтный «камешек» временами догоняет 6-ядерные Core i7 10-ого поколения с втрое большим теплопакетом — это можно смело назвать победой AMD. Что касается сравнения с Tiger Lake, то новое решение Intel однозначно показывает более высокую производительность на ядро, но бороться в многопотоке с 8-ядерным CPU AMD, конечно, не получается.

И даже если не брать топовые Ryzen 7, более массовые Ryzen 5 также радуют: 6 ядер и до 12 потоков, частота опять же до 4 ГГц — все это явно лучше Core i5, имеющих лишь по 4 ядра и 8 потоков. Собственно, даже Ryzen 3 имеют 4 ядра и 4 потока — а ведь они предназначены для ноутбуков низкого ценового сегмента, которые можно найти всего за 25-30 тысяч рублей.

У Tiger Lake отличная однопоточная производительность, но вот в многопотоке AMD «берет ядрами».

В итоге тут также получается интересная ситуация: за Tiger Lake — хорошая однопоточная производительность. За Ryzen — отличная многопоточная производительность. По интегрированной графике в среднем паритет. Так что окончательный выбор здесь сложный и зависит уже от ваших задач.

Пара слов о «прорывном» Apple M1

Я не очень люблю лезть в «фанатичную» экосистему Apple, однако разумеется в итогах года никак нельзя обойтись без SoC M1, о которой только и говорят в контексте ноутбуков последний месяц. «Быстрее 98% ПК», «очень энергоэффективен» — хвалебных эпитетов хватает, но давайте разбираться.

Итак, сама SoC представляет собой по сути готовый ПК на чипе: 4 «быстрых» ядра с частотой до 3.2 ГГц, 4 «медленных» ядра с частотой 2.3 ГГц, встроенная графика (до 8 вычислительных блоков), собственный нейропроцессор Apple и 8-16 ГБ памяти LPDDR4X. Собственно, прирост относительно Apple A14 очевиден: у того только 2 быстрых ядра на частоте до 3 ГГц, также 4 медленных ядра, а графика имеет 4 вычислительных блока. Так на что же способна такая «мощь»?

Проблема в том, что на macOS мало кроссплатформенных бенчмарков, а оптимизированных при этом под ARM — вообще единицы. Один из них, который отлично показывает голую математическую производительность процессора — это Cinebench R23. Давайте посмотрим, каких высот достиг в нем Apple M1:

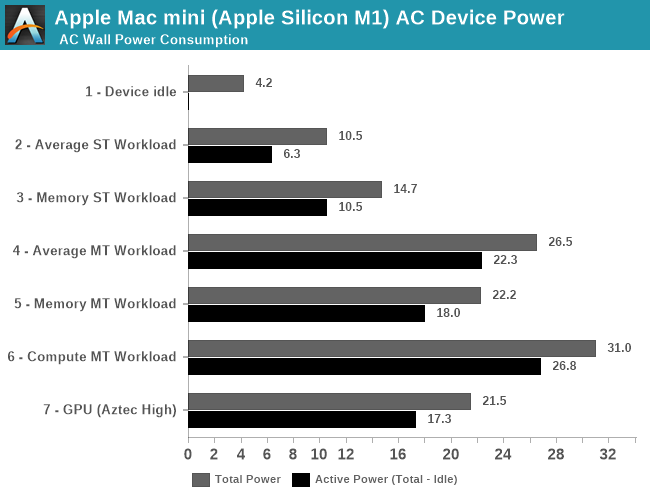

Чуть слабее Ryzen 5 4600U (этот CPU имеет 6 ядер, 12 потоков и теплопакет в 15 Вт) и на уровне аналогичного по ядрам Core i7-10850H, у которого теплопакет уже 45 Вт. Окей, а сколько же потребляет новый Apple M1? Оказывается, что в Mac Mini он может потреблять до 25 Вт:

Что получается в итоге? Чистая производительность Apple M1 отнюдь не рекордна: даже в ультрабуках есть тот же 8-ядерный Ryzen 7 4800U, который оказывается на треть быстрее. С энергоэффективностью все тоже не очень радужно: новый ARM-чип от Apple способен выделять больше тепла, чем те же мобильные Ryzen.

Тогда почему же этот процессор называют таким классным? Ну, потому что он в прямом смысле слова «закопал» большую часть мобильных CPU от Intel — а ведь именно они стоят в остальных Mac и именно с ними в рамках экосистемы Apple и идет большая часть сравнений. Причем в данном случае, как видно, это скорее не прорыв Apple, а проблема Intel, которая уже 4 года не меняет архитектуру и использует 14 нм техпроцесс: поэтому и не удивительно, что свежий 5 нм CPU оказался на этом фоне хорош.

Что в итоге? Если сравнивать ARM-Mac с предыдущими Intel-Mac, то тут превосходство Apple M1 очевидно и понятно. Но вот если брать глобальный рынок ноутбуков, на котором Apple принадлежит в лучшем случае десятая часть, то этот чип уже не удивляет: те же новые Ryzen оказываются на уровне или даже быстрее при меньшем теплопакете. Поэтому и не стоит ожидать массового перехода Windows-ноутбуков на ARM: в этом банально нет смысла, это усложнит жизнь как программистам, так и простым пользователям, которые будут вынуждены работать с эмуляторами.

Но, опять же, в рамках экосистемы Apple это шаг вперед: прирост «за поколение» MacBook временами оказывается двукратным за те же деньги, плюс появляется возможность нативно запускать софт с iOS. Так что если у вас старый 2-ядерный Mac — это хороший повод его обновить.

Что нас ждет впереди?

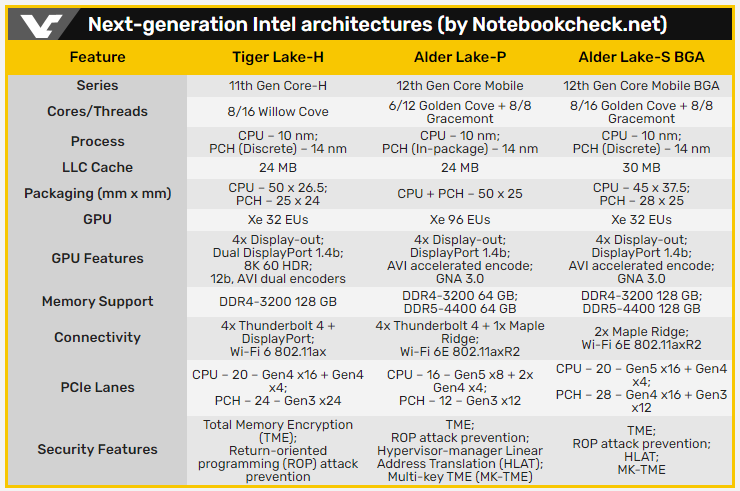

Полные предварительные спецификации новых быстрых CPU Intel Tiger Lake-H.

Во-первых, это линейка Tiger Lake-H: да, эти процессоры будут похожи на ультрабучных собратьев, однако обзаведутся уже 6 и даже 8 ядрами и «взрослыми» теплопакетами в 45 Вт. Как итог — они вполне могут «закопать» линейку Ryzen 4000H. Так ли это на самом деле — узнаем уже в январе.

Во-вторых, AMD также не спит и готовит мобильные Ryzen 5000: они будут базироваться уже на новой архитектуре Zen 3 и будут иметь слегка увеличенные частоты. Смогут ли они побороть с Tiger Lake? Опять же узнаем буквально через пару недель, на CES 2021.

Ну и в-третьих, это дальнейшее развитие ARM-процессоров от Apple: по слухам, компания готовит более мощный 12-ядерный чип для 16'' MacBook Pro и/или iMac. И да, разумеется он будет сильно обгонять текущие решения на процессорах Intel. Однако тут всплывает вопрос с видеокартой: такие модели обычно имеют дискретные решения, а вот к ARM-процессорам их не подключить. Как Apple выкрутится из данной ситуации — узнаем уже в следующем году.